「芋けんぴ」と「かりんとう」は、どちらも日本の伝統的な揚げ菓子ですが、これらの違いは何なのでしょうか。また、鹿児島県などの一部の地域では、芋けんぴとよく似た食べ物が「芋かりんとう」と呼ばれています。そもそも、芋けんぴの「けんぴ」とは、何を意味する言葉なのでしょうか。本記事では、「芋けんぴ」「かりんとう」「芋かりんとう」の違いについてご紹介します。

芋けんぴとかりんとうの違い

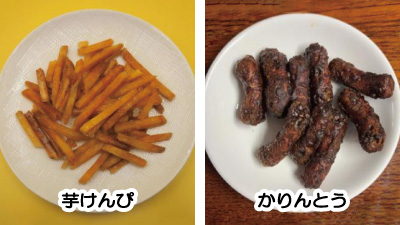

芋けんぴとかりんとうは、どちらも古くから伝わる甘い揚げ菓子ですが、それぞれに用いられる原料の違いによって風味や食感が異なります。

芋けんぴは、原料のサツマイモを細く短冊状に切って、油で揚げてから砂糖蜜を絡めた高知県の郷土菓子です。カリカリとした歯応えのある食感と、サツマイモの自然な甘さが特徴です。

一方、かりんとうの作り方は、まず初めに小麦粉と砂糖と水を混ぜ合わせて生地を作ります。その生地を棒状に成形したものを油で揚げてから砂糖蜜を絡めます。この時、黒砂糖で作った蜜を絡めると黒かりんとう(黒糖かりんとう)になり、白砂糖で作った蜜を絡めると白かりんとうになります。

かりんとうの外は硬く、中は少し柔らかい食感です。黒糖を使用した黒かりんとうは、黒糖の濃厚な甘さが特徴です。

つまり、芋けんぴとかりんとうの違いは、芋けんぴの主な原料はサツマイモで、かりんとうの主な原料は小麦粉という違いです。芋けんぴは白砂糖で作った砂糖蜜を絡めますが、見た目が黒いかりんとうは、仕上げに黒糖で作った蜜を絡めるという違いになります。

Sponsored Links

芋けんぴと芋かりんとうの違いはあるの?

鹿児島県などの一部の地域では、一般的に芋けんぴと呼ばれている揚げ菓子のことを、芋かりんとうと呼んでいます。つまり、芋けんぴと芋かりんとうは地域的な呼び方の違いだけで、これらは同じ食べ物です。

そもそも、芋けんぴの「けんぴ」とは何なのでしょうか。実は、芋けんぴ発祥の地である高知県には、もっと古くから「けんぴ」と呼ばれる別の食べ物があるのです。

Sponsored Links

芋けんぴの「けんぴ」とは?

もともと高知県には、小麦粉を棒状に焼き固めて作った「ケンピ(堅干)」と呼ばれる伝統的な菓子があります。芋けんぴは、「ケンピ(堅干)」に形が似ていることから、芋で作ったけんぴという意味で「芋けんぴ」と呼ばれるようになりました。

「ケンピ(堅干)」は、高知市の老舗菓子店「西川屋」が、江戸時代に土佐藩の御用達で製造を開始したものです。「西川屋」では、現在でも「元祖ケンピ」を製造・販売しています。

西川屋「元祖ケンピ (10個入)」

Sponsored Links

おすすめの記事

米粉/おからパウダー/米粉パウダーの違い!低カロリーなのはどっち?

だし醤油/めんつゆ/醤油の違い!めんつゆの代用はだしの素を使って作る!